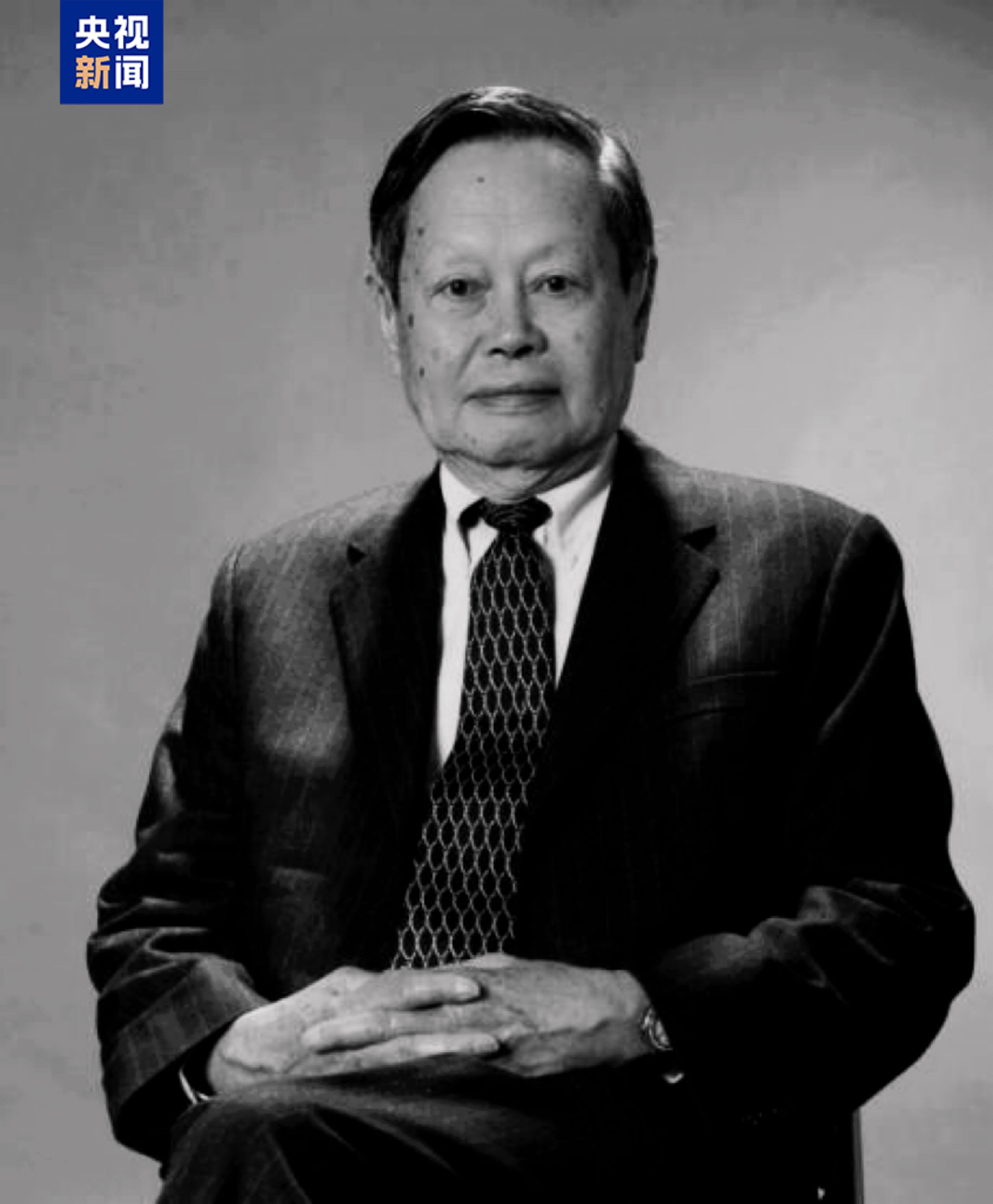

著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

13岁,他对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖。”

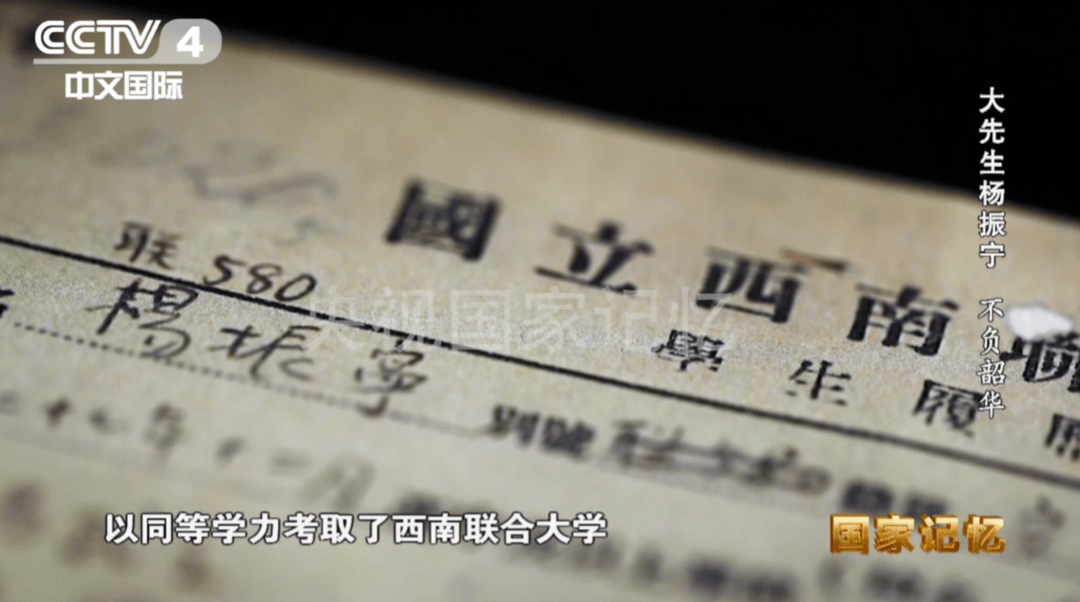

16岁,他以同等学力考入西南联大。

35岁,他成为诺贝尔物理学奖获得者,享誉全球。

1922年10月1日,杨振宁出生于安徽合肥。1929年,父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授,杨振宁便随父母北上,搬进了清华园。

在清华园里,杨振宁小有名气,他从小学习成绩优异,尤其是在数学方面展示出了超强的能力。

13岁时,杨振宁在学校图书馆看到一本名为《神秘的宇宙》的书,他被书中所讲的奇妙的宇宙和最新的研究成果所吸引,回家竟对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”父亲听到后也没放在心上,只当作少不知事的儿子年少轻狂的妄语罢了。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,北京大学、清华大学和南开大学南迁来到昆明,组成西南联合大学。此时,杨武之也带着妻儿迁到了昆明。

在父亲的鼓励和支持下,高二时,杨振宁以同等学力考取了西南联合大学,这一年,他只有16岁。

上了大学,父亲杨武之便开始给杨振宁介绍比较高层次的数学知识和思想方法,让杨振宁接触了近代数学的精神,深刻地影响了杨振宁在科学研究上的风格。

1942年,在中国近代著名物理学家王竹溪的指导下,杨振宁开始统计力学的研究,统计力学成为杨振宁另一个主要研究领域。

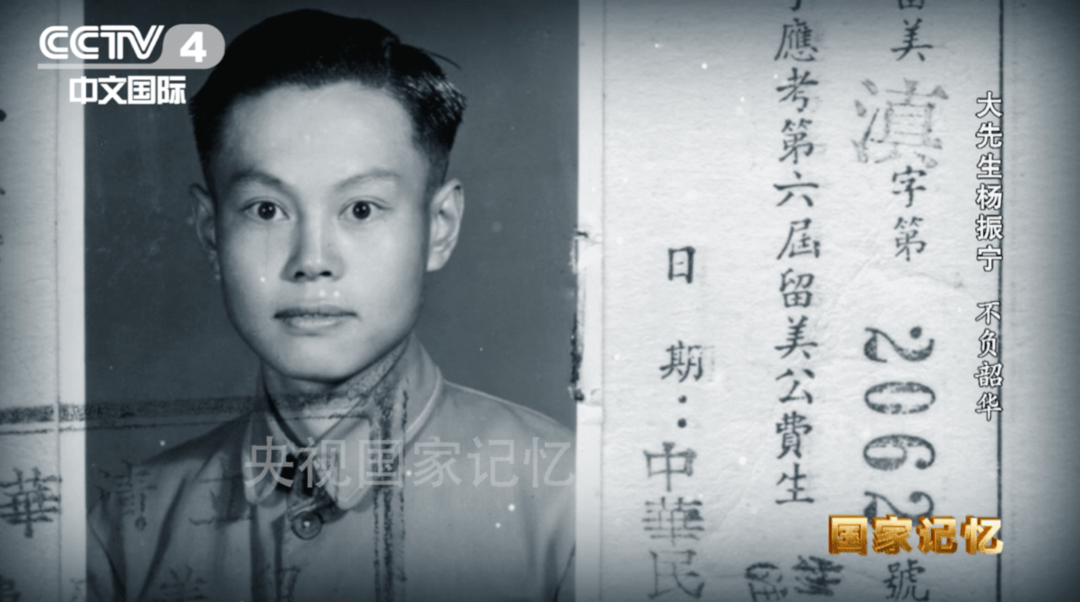

1944年,杨振宁以88.28的优秀成绩取得清华大学物理系硕士学位。此时,杨振宁也顺利被清华大学录取为第六届留美公费生。这一年,杨振宁22岁。

1945年8月28日,他远赴美国求学,走向更加广阔的天地。

在芝加哥大学,杨振宁一开始想做实验,因为他觉得实验技能对他将来回国后更有用。然而杨振宁逐渐发觉,尽管自己懂得很多物理知识,但似乎在实验方面并不擅长。

而此时,泰勒察觉到了杨振宁的苦恼和不安,就建议他专心做理论物理的研究,并愿意当他的导师。从此,杨振宁便轻装上阵,走上了理论物理学之路。

芝加哥大学博士毕业后,杨振宁在科学家费米和泰勒的推荐下,去往普林斯顿高等研究所做博士后,还与仰慕已久的爱因斯坦成为了同事。在普林斯顿高等研究所,杨振宁一心扑在了理论物理的研究上。

杨振宁曾经在西南联大做学士论文的时候,在父亲杨武之和吴大猷的引导下,学会应用群论,物理学中对称性问题的研究成为杨振宁最喜欢和最主要的领域。也正因为如此,此时的杨振宁便又产生了一个大胆的想法,那就是把规范不变性推广出去。

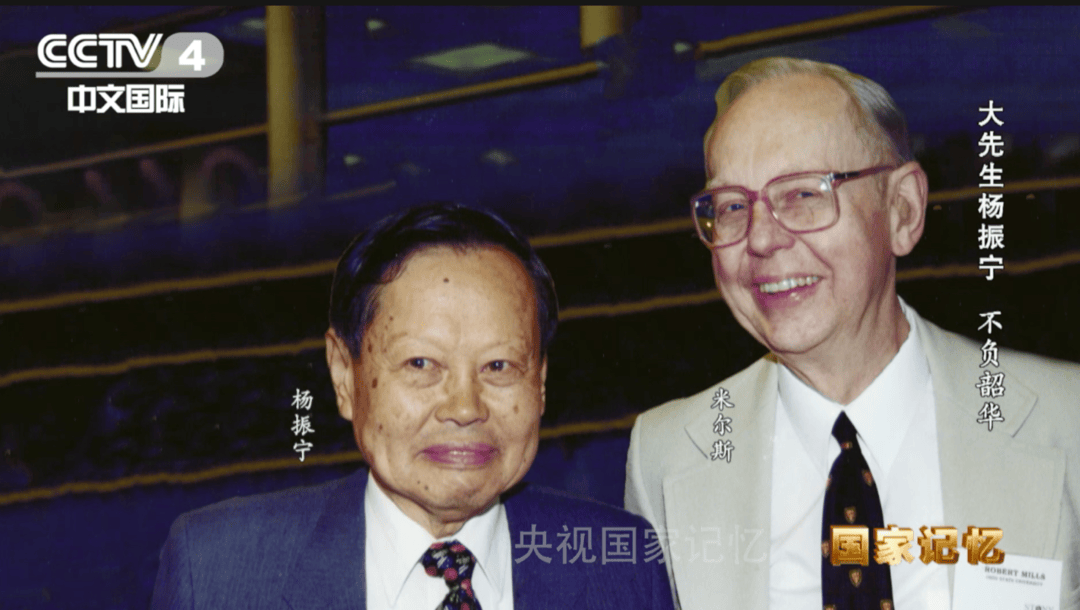

这种想法具有极大的诱惑力,使杨振宁几乎“走火入魔”,但遗憾的是,他每一次的努力都在同一个地方卡了壳。虽然屡次卡壳,但杨振宁并没有放弃,在布鲁克海文实验室,同一办公室的米尔斯对他的这个想法也颇有兴趣。

令杨振宁惊喜的是,在与米尔斯的讨论中,没有再像以前那样,在“同一个地方卡壳”了,而且越讨论,方向越清晰。

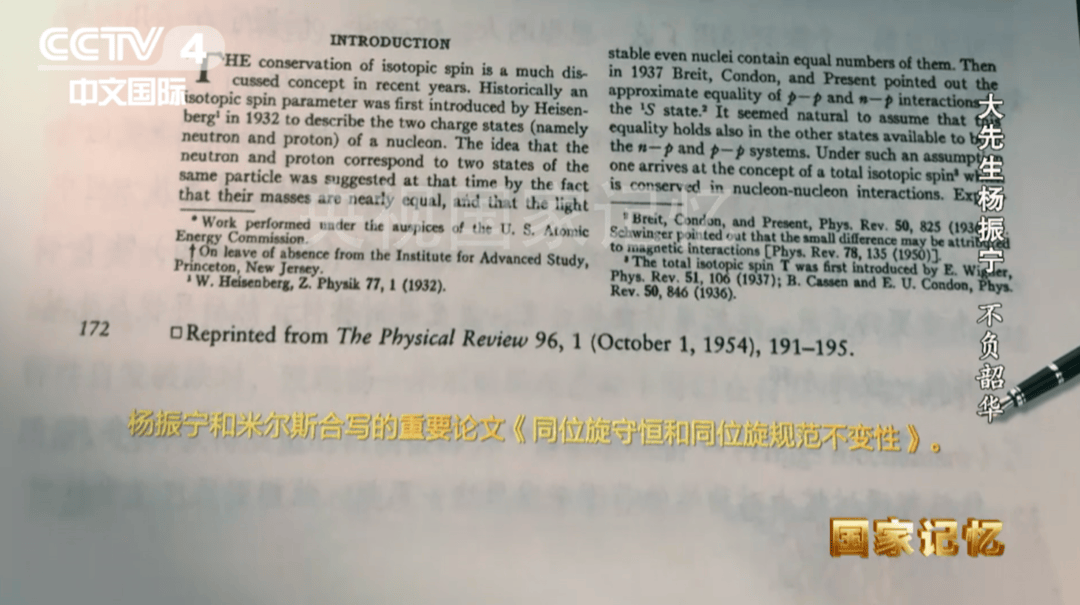

一直到1954年,杨振宁和米尔斯终于合作发表了非阿贝尔规范场论,也称作“杨-米尔斯场理论”。这一理论让规范场的研究从此进入了一个崭新阶段。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏